Denise da Silva Mota Carvalho, e-mail: dsmota.01@gmail.com, Orcid: https://orcid.org/0000-0002-6375-9423, Afiliação institucional: Universidade Estadual de Maringá - Maringá - PR – Brasil, Titulação: Economista pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Mestre em Teoria Econômica pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), Doutoranda em Teoria Econômica pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), Maringá - PR (Brasil).

Alexandre Florindo Alves, E- mail: afalves@uem.br, Orcid: https://orcid.org/0000-0003-4640-6543, Afiliação institucional: Universidade Estadual de Maringá (UEM) - Maringá - PR – Brasil, Titulação: Doutor em Economia pela Universidade de São Paulo. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), Coordenador de Serviços e Desenvolvimento Regional, Prof. Dr. Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas; Prof. Dr. Mestrado Profissional em Agroecologia; Prof. Dr. Associado - Departamento de Economia na Universidade Estadual de Maringá (UEM), Maringá PR (Brasil).

Christian Luiz da Silva, E-mail: christianlsilva76@gmail.com, Orcid: https://orcid.org/0000-0002-4074-5184, Afiliação institucional: Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - Curitiba – Brasil, Titulação: Pós Doutorado (Administração) pela Universidade de São Paulo (USP), Prof. Dr. no Programa de Pós Graduação em Planejamento e Governança Pública; Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional; Programa de Pós-graduação em Tecnologia e do Departamento de Gestão e Economia na Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, Curitiba - Pr (Brasil).

Resumo

Este trabalho apresenta como tema central a perda e desperdício de alimentos e o reaproveitamento dos resíduos agroalimentares resultantes das perdas. Nesse sentido, teve como objetivo geral entender quais são as principais metodologias de quantificação das perdas e desperdício de alimentos e quais as estratégias têm sido adotadas para redução do desperdício e o reaproveitamento dos resíduos agroalimentares à luz dos preceitos de Economia Circular. Como resultado constatou-se quatro metodologias utilizadas internacionalmente: Padrão para contabilizar e relatar Perdas e Desperdício de Alimentos; Metodologia da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura; Metodologia da União Europeia baseada no Projeto Fusion e Hierarquia de Recuperação de Alimentos. Ambas aderem ao conceito de Economia Circular baseado na redução de insumos e recursos naturais, minimização e recuperação dos resíduos agroalimentar por meio de reutilização, reciclagem e composição de subprodutos que são reinseridos na cadeia de suprimentos alimentar.

Palavras-chave: Perdas e Desperdício de Alimentos; Resíduo Agroalimentar; Economia Circular.

Abstract

This paper presents as a central theme the loss and waste of food and the reuse of agri-food residues resulting from losses. In this sense, the general objective was to understand what the main methodologies for quantifying food losses and waste and what strategies have been adopted to reduce waste and reuse agri-food waste in the light of Circular Economy precepts. As a result, four methodologies used internationally were found: Standard for accounting and reporting Food Loss and Waste; United Nations Food and Agriculture Organization Methodology; European Union methodology based on the Fusion Project and Food Recovery Hierarchy. Both adhere to the Circular Economy concept based on the reduction of inputs and natural resources, minimization and recovery of agri-food waste through reuse, recycling and composition of by-products that are reinserted into the food supply chain.

Keywords: Food Losses and Waste; Agrifood Waste; Circular Economy

A expansão populacional traz consigo um importante dilema. Por um lado, a produção de alimentos é suficiente para atender a demanda mundial, dado que a produção total de grãos é mais do que o necessário para atender a demanda global (FAO, 2019). Por outro lado, mais de 24% da população mundial está em estado de insegurança alimentar, ou seja, 1,9 bilhão de pessoas não tem acesso a alimentos seguros e nutritivos, que atendam às suas necessidades dietéticas para uma vida ativa e saudável (FAO, 2020). Esse paradoxo deve-se, entre outros fatores, ao desperdício de cerca de um terço de tudo o que se produz em alimentos no mundo, o que equivale cerca de 1,3 bilhão de toneladas de alimentos (FAO, 2018).

Por sua vez, a disposição inadequada dos resíduos orgânicos, impacta diretamente o meio ambiente pelo desperdício dos recursos naturais e pelas emissões de gás carbônico equivalentes por um alimento não consumido, além dos prejuízos socioeconômicos (ABRELPE, 2020). O reaproveitamento dos resíduos alimentares contribui para evitar o desperdício e pode ajudar no combate a fome por meio, por exemplo, de doações à banco de alimentos. A recuperação de partes não comestíveis dos resíduos pode ser destinada a composição de subprodutos para outros fins (FASSIO e TECCO, 2019).

Uma abordagem alternativa para redução da geração e reaproveitamento dos resíduos é a Economia Circular (EC). Um modelo de sistema econômico que visa eliminar o desperdício e o uso contínuo de recursos naturais, empregando reutilização, reciclagem, compartilhamento, reparo, renovação e remanufatura, criando um sistema de ciclo fechado, minimizando a geração de resíduos, além de contribuir para reduzir a poluição do meio ambiente (ELLEN MacARTHUR FOUNDATION, 2017).

O interesse de pesquisadores, na condução de perdas e desperdício de alimentos (PDA) e a gestão dos resíduos sobre a ótica da EC está aumentando. A evolução da produção científica, de caráter interdisciplinar, sobre o tema se tornou expressiva entre 2014 e 2019. Coincidindo com as discussões sobre a segurança alimentar na União Europeia, no decorrer desse período (SALIM, GUARNIERI e DEMO, 2022)

Deste modo, mediante a problemática apresentada e as possíveis soluções advindas da EC, a proposta desta pesquisa é fazer um levantamento das principais metodologias de análise da PDA , com aderência aos preceitos de EC, procurando encontrar alternativas para a problemática do desperdício, por meio do reaproveitamento dos resíduos agroalimentares.

O Brasil é um dos principais produtores mundiais de alimentos e está entre os dez países que mais desperdiçam no mundo, segundo cálculos da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), 26,3 milhões de toneladas de comida são perdidas ou desperdiçadas no Brasil. O desperdício acontece em todas as etapas do processo de produção, desde o início na plantação, durante o transporte, no processamento, distribuição e consumo. Aproximadamente 35% de toda a produção agrícola brasileira são perdidas ou desperdiçadas (FAO, 2019).

Em relação a distribuição varejista de alimentos, a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) informou que o setor registrou 1,79% de perdas sobre o faturamento bruto em 2020. Esse índice representou um total estimado de R$ 7,6 bilhões. Os itens que mais sofreram perdas foram frutas legumes e verduras (FLV), congelados (refeições prontas), panificação, refrigerantes, cervejas e carne. De acordo com a associação, os principais fatores que impulsionaram as perdas são validade vencida, 37,4% e produto impróprio para venda (avariado), 29,1% (ABRAS, 2021).

Na distribuição atacadista, as causas da PDA podem estar relacionadas com embalagens impróprias, exigências por padrões estético e de qualidade, manuseio inadequado (excesso de “toques no produto”), instalações ou armazenamento inadequados e questões logísticas (EMBRAPA, 2017).

O desperdício no consumo de alimentos por parte do consumidor brasileiro é discutido por Araujo (2018) que enfatiza a importância da cultura para uma compreensão da PDA. A preocupação com a segurança dos alimentos foi a razão mais comum, de acordo com o autor, para o descarte de alimentos. Contudo, a preferência pelo frescor e o excesso de quantidades durante o preparo de alimentos são fatores que contribuem para o desperdício de comida apropriada para consumo.

Uma consequência direta da PDA é a geração de resíduos agroalimentares. O Brasil ocupa o quarto lugar no ranking mundial em geração de resíduos, com cerca de 79 milhões de toneladas por ano, atrás apenas da China, Estados Unidos e Índia. A tendência para os próximos anos é de crescimento, podendo alcançar uma geração anual de 100 milhões de toneladas em 2030 (ABRELPE, 2020).

Diante disso, um dos maiores problemas enfrentados no país é a disposição inadequada dos resíduos, além da dificuldade de muitos municípios em implantar planos de gestão de forma eficaz. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) instituída pela Lei nº 12.305, de 02.de agosto de.2010, foi um marco regulatório para a problemática dos resíduos sólidos no Brasil, entretanto, após 10 anos da implementação da lei, muitas ações previstas ainda não foram adotadas em boa parte dos municípios brasileiros (ABRELPE, 2020).

A mesma associação informou que do total dos municípios brasileiros , 46,12% realizaram a destinação dos resíduos sólidos urbanos, considerada adequada, em aterros sanitários. O restante (53,88%), o que corresponde a 3.001 municípios distribuídos em todas as regiões do país, destinaram seus resíduos em locais inadequados, vazões a céu aberto (lixões) ou aterros controlados (26,8% e 27,08%, respectivamente), que não contam com um conjunto de sistemas e medidas necessários para proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente contra danos e degradações.

Apesar do aterro sanitário ser considerado pelo Ministerio do Meio ambiente como disposição final adequada dos rejeitos, existem alternativas ambientais, sociais e econômica para tratamento dos resíduos orgânicos. Desta forma faz-se necessário a adoção de estratégias de combate ao desperdício, e medidas de processamento, recuperação e reaproveitamento dos resíduos sólidos.

Desde a segunda metade do século XX estudos têm sido realizados com intuito de encontrar soluções sustentáveis e econômicas para o sistema produtivo. A defesa por um sistema ecológico cíclico capaz de reproduzir novos recursos, construindo futuros sustentáveis por meio da reutilização e reciclagem de resíduos produzindo novas fontes de energia e matérias secundárias, foi discutida inicialmente pelo economista Kenneth Boulding (1966) e retomada por Georgescu-Roegen (1971) e serviu de base para economia ecológica (WEETMAN, 2019).

Na década seguinte, Walter Stahel (1982), desenvolveu uma abordagem de “ciclo fechado” para processos de produção buscando objetivos como extensão do ciclo de vida do produto, atividades de recondicionamento e prevenção de desperdício. Posteriormente a definição de ciclo fechado passa a ser tratada pelo mesmo autor como Economia Circular (EC), retratando a ideia de que a circularidade em sistemas de produção provoca efeitos positivos como eficiência de recursos, prevenção e otimização de resíduos, incentivo a inovações e criação de emprego por meio de desenvolvimento de novos modelos de negócios (STAHEL, 1982).

Demais autores como David Pearce e Robert Turner (1990), destacaram a insustentabilidade do sistema econômico linear e de ciclo aberto, no qual os recursos para produção são extraídos da natureza, gerando, como saída, resíduos que são dispostos na própria natureza. Como solução, defendiam um sistema econômico de produção de ciclo fechado capaz de gerar sustentabilidade, a maximização do aproveitamento dos recursos e a diminuição da produção de resíduos, permitindo, assim, potencializar o valor econômico do produto (WEETMAN, 2019).

Michael Braungart e William McDonought (2010), desenvolveram a ideia de Cradle to Cradle (do Berço ao Berço), defendendo que os recursos sejam administrados em um sentido circular de criação e reutilização, de maneira que cada etapa do ciclo seja um começo para certo material, uma sistematização para a geração de produtos e sistemas industriais efetivos e regenerativos criando benefícios econômicos, sociais e ecológicos (GEJER e TENNENBAUM, 2017).

Dessa forma, a EC reúne abordagens de diversas linhas de pensamento que disseminam a sustentabilidade e a otimização dos recursos no sistema econômico, dentre elas: Economia de Performance, Ecologia Industrial, Bioeconomia, Design Regenerativo, Biomimética e Economia Azul(ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017).

Portanto a EC é um modelo de produção que visa dissociar a atividade econômica do consumo de recursos finitos e reduzir a geração dos resíduos desde o início do sistema produtivo, construindo capital econômico, natural e social. Trazendo um outro olhar para ideia do desperdício: o que hoje se descarta e na maioria das vezes é desperdiçado, passa a ser reinserido em um novo ciclo de produção, o resíduo descartado por um determinado processo serve como insumo para outro (STAHEL, 2016).

A EC requer atividades econômicas de acordo com o princípio 3R, que são Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Reduzir a quantidade de insumos e de geração de resíduos desde o início do processo de produção. A reutilização está envolvida na extensão da intensidade de tempo do produto e serviço (maximizar o ciclo de vida do produto). Reciclar se concentra na regeneração de recursos renováveis após o uso (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017).

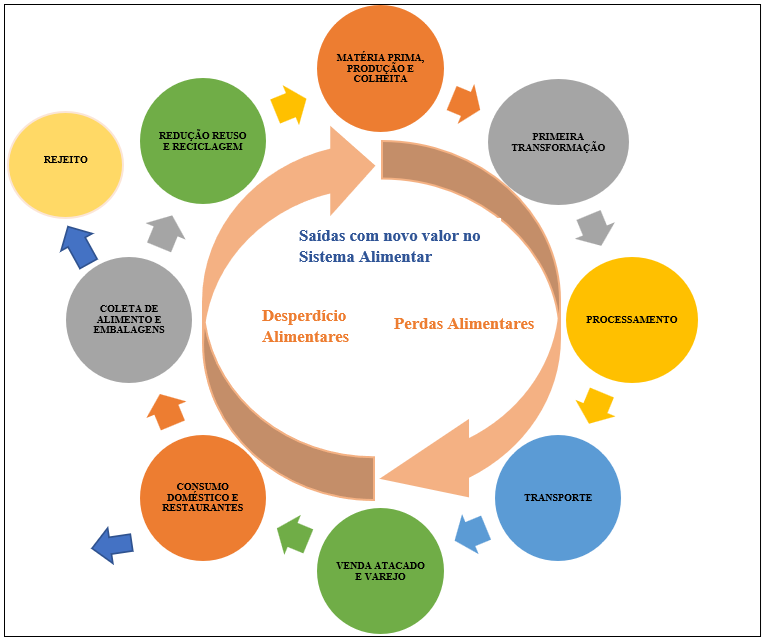

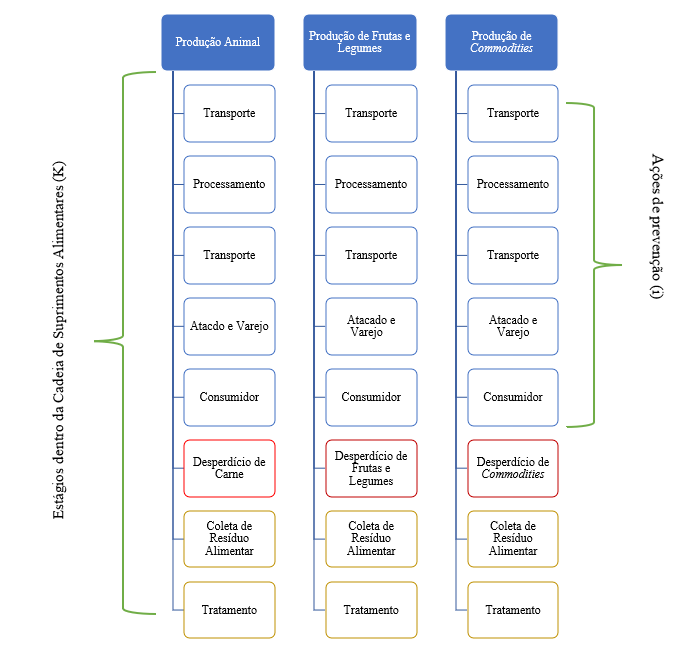

O modelo de EC pode ser aplicado a todos os sistemas econômicos. Em relação ao sistema alimentar, a implementação deste modelo implica redução da quantidade de resíduos gerados, reutilização de alimentos, utilização de subprodutos e resíduos alimentares como por exemplo para uso em composto orgânico, geração de energia por meio da digestão anaeróbica, reprocessamento para uso industrial, dentre outros. Envolve, portanto, toda a cadeia de abastecimento alimentar e promove interconexão entre o setor (FASSIO e TECCO, 2019). Na Figura 1 estão apresentadas a interconexão dentro da cadeia de abastecimento alimentar.

Figura 1 - Economia Circular aplicada a cadeia de abastecimento alimentar

Fonte: Elaborado pelos autores adaptado de FASSIO e TECCO (2019 ).

Por ser um modelo de produção e consumo baseado na interconexão a EC gira em torno de uma relação entre os fluxos de materiais entre os setores, em que o resíduo passa ser “alimento”, ou seja, insumo para outro processo ou produto (FASSIO e TECCO, 2019).

De acordo com a FAO , as perdas incorrem nas primeiras etapas, produção, colheita, transformação, processamento e transporte. O desperdício está mais associado a comercialização e consumo (FAO, 2013). Quando podem ser reinseridos no sistema alimentar, os resíduos resultantes das perdas e desperdícios saem, portanto, com novo valor, como subprodutos para outros processos, por meio do reuso e reciclagem. Quando a reutilização não é possível, os resíduos, neste caso, rejeitos, são descartados e não retornam ao sistema (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017).

O conceito de perda de alimentos (Food loss) refere-se à diminuição da massa disponível de alimentos para o consumo humano resultante de ineficiências nas cadeias produtivas que incluem as fases de produção, colheita, pós-colheita, armazenamento e transporte. O desperdício (food waste) está relacionado com o descarte de alimentos, rejeito intencional de itens, por varejistas e consumidores, relacionado ao comportamento das empresas ou das pessoas em descartar alimentos mesmo quando ainda estão aptos para o consumo (FAO, 2013).

A FAO (2019) especifica que as “perdas” representa o total do desperdício e que o descarte é apenas uma parte das perdas. Logo, pode-se usar tanto o termo “Food Loss (FL)” quanto “Food Loss and Waste” (FLW). Este artigo emprega como equivalentes os termos “perdas e desperdício de alimentos” ou “PDA”.

A PDA, é um grande desafio global do ponto de vista social, ambiental e econômico. Primeiro porque, diante de um estado de insegurança alimentar que atinge cerca de 24% da população mundial, é lamentável o fato de que o volume total produzido de PDA supere a capacidade suprir a demanda mundial por alimentos. Num cenário otimista de “desperdício zero”, distribuições logísticas eficientes e preço justo, possivelmente a maior parte da população faminta seria atendida (FAO, 2020).

Do ponto de vista ambiental, o combate à PDA tornou-se uma prioridade de política pública em todo o mundo nos últimos anos. A produção de alimentos implica utilização intensiva dos recursos. O que faz com que o sistema alimentar seja um dos principais impulsionadores das mudanças climáticas, devido ao elevado grau de emissão de gases do efeito estufa, além de implicar em poluição dos ecossistemas por meio de entradas excessivas de fertilizantes a base de fósforo e nitrogênio (FAO, 2013).

A Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas propôs em 2015, no Acordo de Paris, limitar o aquecimento global em um nível abaixo de 2ºC, ou preferivelmente, manter o aquecimento global até 2050, em um nível de 1,5°C. Contudo, um estudo realizado por Springmann et al. (2018), estimam que até 2050, os impactos ambientais do sistema alimentar podem aumentar entre 50% e 92% e atingir níveis que excedem os limites propostos para a estabilidade planetária global.

Os autores fizeram uma análise sobre impactos ambientais previstos para o sistema alimentar global, num cenário projetado para 2050, levando em consideração cinco tipos de pressões ambientais: as emissões de gases de efeito estufa associadas à produção agropecuária; o uso da terra para a produção agrícola; as consequencias do uso da terra associadas a perdas de carbono ou de biodiversidade; a demanda de água para irrigação e a contaminação do solo e ecossistemas aquáticos devido ao uso de fertilizantes à base de fósforo e nitrogênio.

Desta forma, o estudo avaliou o efeito de três possíveis intervenções que poderiam reduzir essas pressões ambientais. A primeira diz respeito ao consumo de alimentos, por meio de uma mudança na dieta que limitaria o consumo de carne e priorizaria alimentos à base de plantas, por exemplo. A produção de carne geralmente requer um modo de produção mais intensivo e ambientalmente prejudicial do que o necessário para alimentos à base de plantas as emissões projetadas de gases de efeito estufa da agricultura não seriam suportáveis a menos que o consumo global de carne fosse reduzido (SPRINGMANN et al., 2018).

A segunda intervenção que pode reduzir os impactos ambientais seria o aumento da eficiência da produção alimentar por meio melhorias em tecnologias agrícolas e gestão de recursos, incluindo reutilização de nutrientes orgânicos, reaproveitamento e economia de água entre outras medidas. O que possibilitaria também aumentar os rendimentos das culturas por unidade de terra. A terceira categoria que os autores consideraram diz respeito a redução do desperdício da cadeia alimentar desde a produção até o consumo, o que aumentaria a disponibilidade sem a necessidade de produção extra de alimentos (SPRINGMANN op. cit.).

“Garantir padrões sustentáveis de consumo e produção” é o que define a 12ª meta dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) dentro do qual, a meta 12.3 refere-se ao desperdício de alimentos com intuito de até 2030, reduzindo pela metade o desperdício global de alimentos per capita no varejo e nos níveis de consumo, minimizando a PDA ao longo das cadeias de suprimentos (ONU, 2015).

De acordo com a FAO (2020), cereais, frutas e hortaliças, são os grupos de alimentos responsáveis pela maior quantidade de PDA, sendo a etapa de consumo a responsável pela maior parcela de desperdício de alimentos para a maioria dos grupos de alimentos. A conscientização em relação ao padrão de consumo sustentável é, de certo modo, uma meta ousada de se alcançar, porque depende, em muitos aspectos da cultura de determinado grupo de consumidor (CALDEIRA, 2019).

Em relação à produção, inovações em armazenamento e embalagens dos produtos tem sido motivo de esforços e investimento em diversas companhias do setor agroalimentar no intuito de prolongar a vida útil dos produtos alimentícios e redução da PDA. Um exemplo é a nano embalagem capaz de manter os alimentos em condições ideais de temperatura. Contudo, a produção de nano materiais e outros tipos de embalagens, implica em novas entradas de recursos, geração de resíduos adicionais e consequentemente emissões de gases de efeito estufa (ZHANG et al., 2019).

No que tange os aspectos econômicos, a PDA representa um uso ineficiente dos recursos escassos utilizados para produção de alimentos, como terra e água. Desta forma a redução do desperdício além de contribuir para o desafio alimentar, permite a otimização dos recursos naturais. Em contrapartida, a possibilidade de reutilização e reaproveitamento dos resíduos permite novas entradas de subprodutos resultantes da reciclagem que permitem a retroalimentação do ciclo de produção no sistema agroalimentar, como demonstrado na Figura 1. Desta forma, ao combater a PDA, por esses meios, há um ganho de produtividade no setor agrícola contribuindo, portanto, para promover o crescimento econômico (FAO, 2013).

A geração de resíduos e subprodutos é inerente a qualquer setor produtivo. No caso da produção de alimentos são potencializados pelas perdas e desperdício. A disposição final inadequada dos resíduos implica poluições ambientais além de perdas de biomassa e de nutrientes. O aumento da conscientização ecológica nos últimos anos, proporcionou a discussão de conceitos de minimização, recuperação, aproveitamento de subprodutos e bioconversão de resíduos (EMBRAPA, 2017).

A ECpropõe a redução e/ou reutilização dos resíduos por meio de procedimentos físicos, químicos e biológicos que possibilitam o tratamento dos resíduos orgânicos. As principais tecnologias existentes para valorização e tratamento dos resíduos orgânicos são: a reciclagem, a compostagem, a vermicompostagem, biodigestão, incineração e aterro (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017).

De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), a reciclagem é um processo de transformação dos resíduos sólidos, envolvendo a alteração de suas propriedades físicas, químicas ou biológicas, visando a transformação em insumos ou novos produtos. A vermicompostagem, é o processo de transformação biológica de resíduos orgânicos, com auxílio de minhocas, acelerando o processo de decomposição (EMBRAPA, 2017).

A biodigestão é o processo de digestão anaeróbia, capaz de produzir biogás. A incineração é um processo de oxidação seca a temperatura elevada, que reduz os resíduos orgânicos e combustíveis a matéria inorgânica, diminuindo o peso e o volume dos resíduos (EMBRAPA, op. cit.).

A reutilização dos resíduos agroalimentares pode ser viabilizada por meio de logística reversa dentro do setor de distribuição da cadeia de suprimentos. O estudo de Fancello et al., (2017) propôs um sistema de gerenciamento do processo de coleta de resíduos resultantes do setor de distribuição do agronegócio, buscando otimizar o reaproveitamento dos resíduos em todos os elos da cadeia, incluindo mercearias, supermercados, fazendas de criação de gado e fábricas de ração, na província de Cagliari na Sardenha (Itália).

Ainda que, em grande parte dos países tem se dado maior atenção à gestão dos resíduos resultantes de PDA, em alguns países, no entanto essa discussão em forma de legislação ainda não forma aprovadas ou não entraram em vigor. Principalmente nos países em desenvolvimento, a gestão dos resíduos agroalimentares carece de sistemas locais de administração (Li et al., 2016).

No Brasil, a PNRS visa a prevenção e a redução na geração de resíduos, com um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (BRASIL 2010). Ao incorporar valor econômico aquilo que pode ser reciclado ou reaproveitado, a PNRS dispõe, portanto de mecanismos que vão de encontro à proposta de EC.

Os aspectos do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, dentre eles os resíduos agroalimentares, contemplados na PNRS são distribuídos para todas as esferas do poder público e a população em geral. Contudo, impôs aos municípios a responsabilidade e efetividade de gestão com a utilização de planos de gerenciamento. O que acaba comprometendo a implementação do modelo de EC que precisa da participação de todos os agentes econômicos nos processos de políticas públicas que envolve diretamente a cadeia de resíduos agroalimentares (SILVA e BIERNASK, 2017).

Para se definir uma metodologia sobre o desperdício de alimentos é necessário que se faça a definição, em seguida a mensuração e quantificação. A organização inglesa Waste and Resources Action Programme (WRAP)[1] tem se destacado na classificação e distinção dos vários tipos de desperdício e estipulou as definições como sendo (WRI, 2016):

Contudo, essa classificação deixa dúvidas entre o que é e o que não é evitável, pois diferentes culturas em cada região do mundo preparam de diferentes modos os seus alimentos, o que influenciará a classificação quanto aos tipos de desperdício (CORRADO et al.., 2017). A decisão de descarte é muito subjetiva e pessoal, regida por conhecimentos culinários, nutricionais e hábitos adquiridos. É por esta razão que existe o meio termo “possivelmente evitável”, entretanto, o parecer de quem vai classificar o desperdício é subjetivo e, portanto, questionável (CREUS, 2018).

Desenvolvido pela Waste & Resources Action Programme, o Padrão para Contabilizar e Relatar Perdas e Desperdício de Alimentos (Padrão PDA) tem como propósito facilitar a mensuração e incentivar a consistência e a transparência dos dados (WRI, 2016). O padrão permite a quantificação e o acompanhamento em direção à Meta 12.3[2] dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A WRI Brasil[3] tem sido a principal propulsora do Padrão PDA no Brasil. A mensuração do desperdício pode ser feita por meio de:

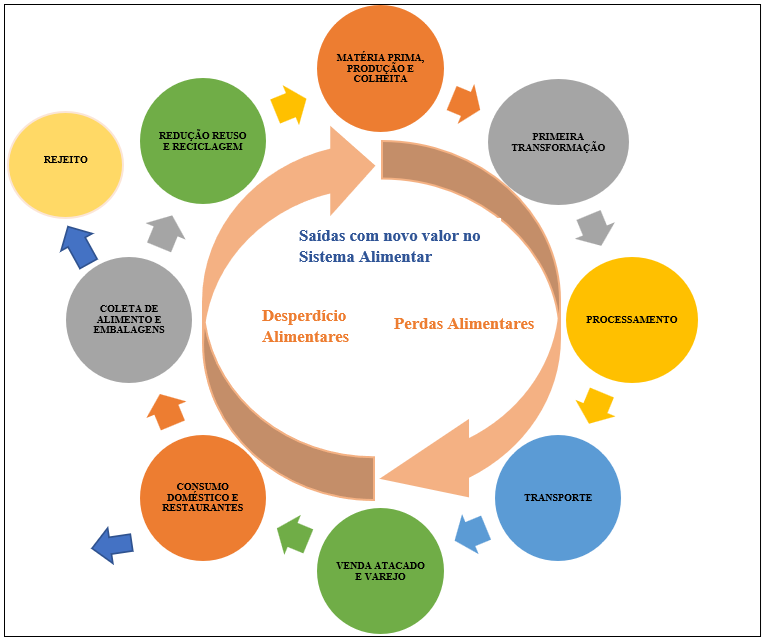

Os alimentos consumidos são aqueles que em algum momento da cadeia de fornecimento de alimentos, incluindo alimentos excedentes, são redistribuídos para pessoas e consumidos. Alimentos não consumidos e partes não comestíveis representam os dois possíveis tipos de material em um inventário de PDA, que vão para um ou mais destinos possíveis uma vez que são removidos da cadeia de fornecimento de alimentos (Figura 2).

Figura 2 - Tipos de materiais e destinos possíveis de acordo com o Padrão PDA

Fonte: Elaboração dos autores. Adaptado de WRI (2016)

De acordo com o Padrão PDA o destino dos resíduos alimentares poderá ser empregado na alimentação animal ou como insumo de base natural para novos processamentos. As plantas, fungos e animais são, neste modelo, destinados ao consumo humano, isto é, exclui as culturas cultivadas intencionalmente para bioenergia, alimentação para animal, semente ou uso industrial.

A metodologia da FAO visa promover uma compreensão das principais causas de perdas de alimentos e o impacto das possíveis soluções com relação à viabilidade técnica e econômica do setor de alimentos, a fim de garantir a segurança alimentar, aceitabilidade social e sustentabilidade ambiental (FAO, 2020).

A principal unidade de análise tomada em consideração pela metodologia da FAO é a cadeia de abastecimento que é estudada dentro dos limites geográficos desde a produção ao varejo. O objetivo é a identificação de pontos críticos de perda ao longo da Cadeia de Suprimento de Alimentos (CSA) e avaliar o impacto sobre segurança alimentar e dimensões econômicas e propor a formulação de políticas públicas com programas de redução da perda de alimentos.

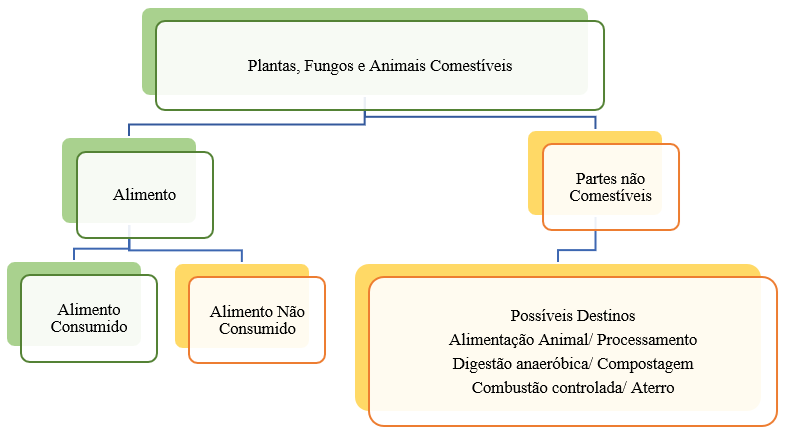

A estrutura da metodologia inclui quatro ferramentas viáveis à infraestrutura rural e agroindústrias. A Figura 3 contém uma visão geral da estrutura da FAO e as ligações entre as ferramentas.

Figura 3 - Metodologia FAO para análise de PDA

Fonte: Elaboração dos Autores. Adaptado de FAO (2020).

Em primeiro lugar é realizado uma triagem (seleção) para ter uma visão geral do setor e ser capaz de selecionar as principais questões na rede de fornecimento, identificando a fonte principal de perdas e os pontos críticos nos quais devam se concentrar ao continuar as próximas etapas da avaliação.

Em seguida é feita uma investigação em campo, por meio de questionários e pesquisas a serem realizadas com os diferentes atores da cadeia de suprimentos selecionada. O escopo desta fase é ter uma ideia clara do fluxo do produto selecionado, identificando onde ocorre a perda de alimento.

O terceiro passo é a avaliação de rastreamento de carga e amostragem. Por fim, é feito uma síntese, com o objetivo de encontrar uma solução desenvolvendo propostas de intervenção para perdas alimentares a partir dos resultados das etapas de avaliação anteriores (FAO, 2020).

A Comissão Européia adotou a metologia do projeto FUSION (um manual, em conformidade com o padrão PDA) para definir estratégia de identificação e metas sustentáveis no combate à PDA em diferentes fases da cadeia de abastecimento(GARCIA et al., 2016)

A metodologia propõe obter a redução (em peso) da quantidade de resíduos alimentares por meio de ações de prevenção que podem ser implementadas. A acão de prevenção de perdas pode ser aplicada de acordo com o estágio em que ocorre o desperdício, desde a produção até o consumidor (PRIEFER; JÖRISSEN e BRÄUTIGAM, 2016):

Na produção, incentivar a doação de alimentos não comercializáveis, melhorar a disponibilidade da extensão de serviços agrícolas e as técnicas de colheita e facilitar o acesso ao mercado; no transporte com tecnologias de armazenamento e investimento em infraestrutura no acesso a rodovias, ferrovias e portuárias;

No processamento e embalagem, por meio de reengenharia de processos de fabricação e embalagem para manter alimentos frescos por mais tempo; no atacado e varejo facilitando a doação de bens não vendidos, promoções de itens próximo a data de validade e melhorias nos sistemas de inventário;

Realizar campanhas educativas ao consumidor, promover a doação de produtos não vendidos de restaurantes e fornecedores, reduzir tamanhos de porção e garantir economia doméstica ensinado em escolas, faculdades e comunidades (PRIEFER; JÖRISSEN e BRÄUTIGAM, 2016).

A Figura 4 demonstra três cadeias de suprimento alimentar (CSA): Produção Animal, responsável pelo abastecimento de carnes, peles e leite; Produção de Frutas e Legumes e Produção de Commodities. Em cada CSA pode-se notar estágios (k) onde a acão de prevenção de perdas (i) pode ser aplicada.

Figura 4 -Diferentes Cadeias de Suprimentos Alimentares (CSA) e estágios onde a ação de prevenção pode ser aplicada

Fonte: Elaboração dos autores, adaptado de GARCIA et al., (2016)

Contudo, para calcular a eficiência das ações de prevenção é necessário conhecer a quantidade de resíduos alimentares gerados, a porcentagem de resíduos alimentares evitáveis e possivelmente evitáveis.

A metodologia aborda a avaliação das quantidades de resíduos alimentares como resultado da implementação de uma ou mais ações. Para isso define-se os tipos de prevenção (potencial e real), delimitando o escopo e fatores de participação dentro dos estágios. As variáveis utilizadas neste modelo são: Cadeia de Suprimento Alimentar (CSA); Resultado quantitativo (Q); Ação de prevenção (i); Estágio da cadeia de suprimento de alimentos (k) (GARCIA et al., 2016).

Para avaliar o resultado quantitativo (Q) das diferentes ações (i) nos limites do sistema alimentar é necessário diferenciar Qgeralj, Qpotenciali,j e Qevitadai,j. Eles estão todos relacionados a uma cadeia de suprimento alimentar específica (CSA) (j) e podem ser divididos em cada estágio (k) da CSA: (Qgeralj,k, Qpotenciali,j,k=p, Qevitadai,j,k=p).

Eles são sempre expressos em toneladas de desperdício de alimentos. Apenas Qpotenciali,j,k=p, Qevitadai,j,k=p ocorrem em um certo estágio da CSAk=p, onde uma ação específica de prevenção (i) de resíduos é implementada (GARCIA et al., 2016).

Qgeral𝑗 é o desperdício total de alimentos gerado em uma CSAj por um grupo alvo específico. Inclui todos os tipos de resíduos alimentares: comestíveis e não comestíveis, resíduos alimentares evitáveis, possivelmente evitáveis e inevitáveis. Pode ser calculado a partir do relativo qgeralj expresso em kg per capita (Equação 1).

|

|

Qgeralj = qgeralj * número de habitantes |

(1) |

Em que,

Qgeralj é o desperdício total de alimentos gerado em uma Cadeia de Suprimentos Alimentar (CSA);

𝑗 é um grupo alvo específico onde uma ação de prevenção é implantada;

Número de habitantes refere-se aos participantes da ação de prevenção.

A quantidade total de desperdício de alimentos que pode ser potencialmente evitada (Qpotenciali,𝑗) em uma CSAj quando a ação (i) é posta em prática, corresponde à soma dos fatores evitáveis e possivelmente partes evitáveis do desperdício de alimentos. Qpotencial𝑖,𝑗 pode também ser calculado a partir do relativo qpotencial𝑖,𝑗 (por exemplo, kg per capita).

A quantidade total de desperdício de alimentos que realmente pode ser evitada (Qevitada𝑖,𝑗) quando a ação (i) é aplicada. Corresponde à parte de Qpotenciali,𝑗 que cada grupo alvo participando e aplicando ações consegue evitar de desperdício. Também pode ser calculado a partir do relativo qevitada,𝑗 (por exemplo, kg per capita).

Desta forma,

Qevitadai,j ≤ Qpotencial ≤ Qgeral

Para calcular a quantidade final de desperdício de alimentos potencialmente ou realmente evitável, outros dois fatores precisam ser levados em consideração:

Se forem fornecidas quantidades totais expressas em toneladas:

|

|

Qpotenciali,j = Qgeralj * S |

(2) |

|

|

Qevitadai,j = Qpotenciali,j *P |

(3) |

Em que,

Qpotencial é a quantidade total de desperdício de alimentos que pode ser potencialmente evitada em uma cadeia de suprimentos (CSA);

Qgeralj é o desperdício total de alimentos gerado em uma Cadeia de Suprimentos Alimentar (CSA);

Qevitada é a quantidade total de desperdício de alimentos que realmente pode ser evitada quando a ação de prevenção (i) é implantada;

𝑗 é um grupo ou alvo específico onde uma ação de prevenção é implantada;

i refere-se à ação de prevenção;

S é o fator de escopo, percentual atingido da meta do potencial total. (S, 0 < S < 1); e

P refere-se ao percentual dos que participam efetivamente da ação. (P, 0 < P < 1).

Se forem fornecidos dados relativos expressos em kg per capita:

|

|

Qpotenciali,j = qpotenciali,j * número de habitantes *S |

(4) |

|

|

Qevitadai,j = qpotenciali,j * número de habitantes * S *P |

(5) |

Em que,

Qpotencial é a quantidade total de desperdício de alimentos que pode ser potencialmente evitada em uma cadeia de suprimentos (CSA);

qpotenciali é a quantidade relativa, em termos per capita, de desperdício de alimentos que pode ser potencialmente evitada;

Qevitada é a quantidade total de desperdício de alimentos que realmente pode ser evitada quando a ação de prevenção (i) é implantada;

𝑗 é um grupo ou alvo específico onde uma ação de prevenção é implantada;

i refere-se à ação de prevenção; e

S é o fator de escopo, percentual atingido da meta do potencial total. (S, 0 < S < 1);

Número de habitantes refere-se aos participantes da ação de prevenção.

A compreensão do escopo e dos fatores de ação e participação são importantes para ajudar os tomadores de decisão a entender sobre o tipo de estratégias a serem desenvolvidas (voluntárias, obrigatórias ou outras). A escolha desses fatores também reflete o nível de engajamento dos participantes para reduzir o desperdício de alimentos e atingir a meta proposta (GARCIA et al., 2016).

A Diretiva Europeia de Resíduos estabelece prioridades no que tange ao reaproveitamento de resíduos alimentares. De acordo com a metodologia Hierarquia de Recuperação de Alimentos (HRA), a primeira opção na hierarquia de recuperação é a prevenção e redução de resíduos que incluem um conjunto de medidas tomadas antes de um produto ser descartado (EC, 2008).

Em seguida, os cuidados com o preparo para a reutilização incluindo as operações de controle, limpeza ou reparo para fazer viável a reutilização. A Diretiva incentiva a reciclagem envolvendo qualquer operação de valorização por meio de reprocessamento dos resíduos em novos produtos, e estabelece a eliminação quando a operação de valorização não é possível. Neste caso os processos para disposição de resíduos são aterro e incineração.

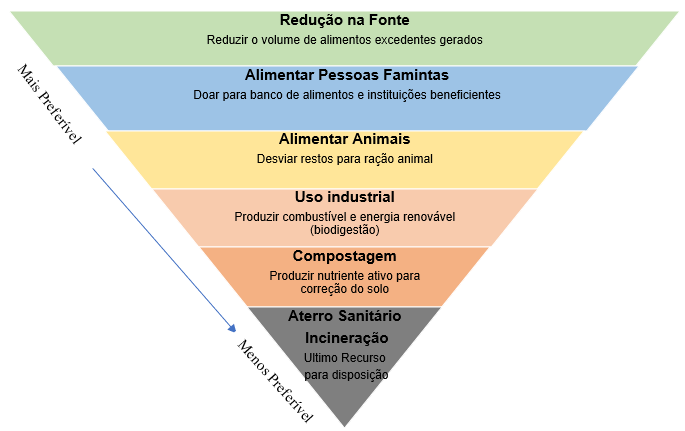

A Agência de Proteção do Ambiente dos Estados Unidos da América (US EPA), adaptou para Hierarquia de Recuperação de Alimentos (HRA) apresentada na Figura 5, composta de seis níveis que prioriza ações que os indivíduos e as organizações podem aderir para reduzir o desperdício e recuperar alimentos (US EPA, 2018).

O 1º nível da HRA refere-se à redução de resíduos alimentares direto na fonte, adaptando modos de produção e processamento dos alimentos e a conscientização dos hábitos e comportamentos dos consumidores. De acordo com o conceito de EC, a redução do desperdício desde a produção até o consumidor final, contribui para diminuir o uso de recursos naturais além de reduzir a geração dos resíduos.

O 2º nível refere-se ao reaproveitamento dos resíduos para consumo humano: visando a doação dos excedentes de alimentos de estabelecimentos comerciais. Contribuindo assim para garantir segurança alimentar a populações carentes.

O 3º nível incluem opções de reaproveitamento dos resíduos para consumo animal, podendo ser usado como insumos na produção de rações.

O 4º nível refere-se a reciclagem industrial, aumentando o recurso a fontes de energia alternativas, como por exemplo a produção de energia (biogás e biodiesel).

O 5º nível refere-se ao processo de compostagem ao alcance de todos, desde o indivíduo até as organizações, produzindo adubo orgânico, de qualidade, que voltam ao ciclo de produção de alimentos.

O 6º nível refere-se a rejeitos que não podem ser reaproveitados, necessitando de incineração ou depósito em aterros sanitários.

Figura 5 - Hierarquia de Recuperação de Alimentos (HRA)

Fonte: Elaboração da autora. Adaptado de US EPA (2018)

Cada nível da Hierarquia de Recuperação de Alimentos concentra-se em diferentes estratégias de gerenciamento, priorizando ações que as organizações podem tomar para evitar e reaproveitar alimentos perdidos. Quando se trata de resíduo alimentar, algumas ações podem ser propostas para evitar a geração do resíduo. No que tange a reciclagem medidas como digestão anaeróbica utilizam o composto como fertilizante natural, o biogás e até mesmo a queima dos resíduos podem ser utilizados para uso energético, e por último, a disposição em aterro sanitário ou queima sem aproveitamento energético para resíduos irrecuperáveis (US EPA, 2018).

A EC se traduz como uma nova forma de pensar sistematicamente o sistema de econômico visando transformar o atual modelo de produção e consumo, procurando alcançar um equilíbrio entre economia, ambiente e sociedade.

Nesse sentido discutir a problemática da PDA do ponto de vista das principais metodologias de quantificação, contribui para abordar a questão das perdas e desperdícios, apontando maneiras de redução, reaproveitamento dos resíduos para fins econômicos, como por exemplo produção de energias renováveis, insumos orgânicos e novas entradas de valor na cadeia de suprimentos, como também para fins sociais por meio de doação de alimentos.

No que diz respeito a aderência dos conceitos de EC, as metodologias de quantificação de PDA apresentadas abordam questões relacionadas à EC e considera as três dimensões de sustentabilidade (ambiental, económica e social). O combate à PDA contribui para redução do uso de recursos naturais utilizados na produção de alimentos, além de minimizar a geração de resíduos e promove a segurança alimentar.

Os métodos de mensuração apresentados pelo Padrão PDA desenvolvido pela Waste & Resources Action Programme, facilitam a construção composição do inventário de PDA por meio da quantificação e acompanhamento do desperdício. A mensuração da PDA é de suma importância para o estabelecimento das metas, tanto no âmbito micro quanto macroeconômico. Ao direcionar os possíveis destinos do alimento não consumido e das partes não comestíveis dos alimentos, contribui-se para o combate ao desperdício de alimentos e redução das perdas. Consequentemente propondo reutilização e reaproveitamento dos resíduos gerados.

A Metodologia da União Europeia baseada no Projeto Fusion, traz a possibilidade de implantação e monitoramento de ações de prevenção direcionados aos estágios específicos na cadeia de suprimento alimentar onde ocorre o desperdício. A FAO enfatiza a importância de identificação dos pontos críticos de perdas e uma análise detalhada por meio de triagem, pesquisa, rastreamento de carga, entre outros a fim de obter informações precisas sobre as causas do desperdício e, desta forma propor possíveis soluções para o problema.

A Hierarquia de Recuperação de Alimentos (HRA) é uma metodologia que delimita níveis de prioridade na recuperação dos resíduos alimentares que vão desde a redução do desperdício diretamente na fonte até diferentes alternativas de reaproveitamento.

Desta forma os preceitos de EC são atendidos em todas as metodologias apresentadas, fechando o ciclo de produção agroalimentar, gerando sustentabilidade e maximizando o aproveitamento dos recursos. O combate ao desperdício favorece a redução dos recursos naturais empregados na produção de alimentos, o reaproveitamento dos resíduos agroalimentares como subprodutos, agregam valor a algo que iria ser descartado e reduz os custos de produção ao serem reinseridos na cadeia de suprimentos alimentares.

No que diz respeito ao cenário brasileiro, e importante que se crie, nos governos locais, mecanismo de acesso às informações relacionadas ao desperdício, a integração da CSA pode contribuir para divulgação desses dados. Um exemplo de política pública, nesse sentido, é a promoção de conexões entre produtores de alimentos, estabelecimentos agroindustriais, distribuidores (atacado e varejo), os quais integram a cadeia produtiva), administrações, órgãos e demais autoridades públicas, incluindo o consumidor.

Para tanto faz-se necessário a implantação de instrumentos legais que reduzam as brechas mercadológicas por meio de planejamento desde a concepção dos produtos, todo o processo de comercialização e utilização e a propagação da cultura de consumo consciente, para que os resultados de prevenção sejam eficazes.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS – ABRAS. (2021). 21ª Avaliação de perdas no varejo brasileiro de supermercado. São Paulo, 2021. Disponível em: https://abras.com.br/economia-e-pesquisa/pesquisa-de-eficiencia-operacional/pesquisa-2021

ABRELPE. Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Panorama dos resíduos sólidos no Brasil, 2020. Disponível em: https://abrelpe.org.br/panorama/. Acesso em 18 de dezembro de 2020.

ARAUJO, G. P. Quais os porquês do desperdício de alimentos entre consumidores? Compreendendo o comportamento do consumidor para delinear soluções. EMBRAPA, 2018. Disponível em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/183237/1/Quais-os-porques-do-desperdicio-de-alimentos.pdf

BOULDING, K.E. The Economics of the Coming Spaceship Earth. In Jarrett, H. (Ed.) Environmental Quality in a Growing (pp. 3-14). Baltimore, MD: Resources for the Future/Johns Hopkins University Press, 1966.

CALDEIRA, Carla et al. Quantification of food waste per product group along the food supply chain in the European Union: A mass flow analysis. Resources, Conservation and Recycling, v. 149, p. 479-488, 2019.

CORRADO, S. et al. Modelling of food loss within life cycle assessment: From current practice towards a systematisation. Journal of Cleaner Production, v. 140, p. 847-859, 2017. [s.l.], DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.06.050. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616307272. Acesso 18 de novembro de 2020.

CREUS, A. C. Prevenção do desperdício alimentar sob a avaliação de ciclo de vida: ferramenta e aplicação em casos práticos. Orientador: Dr. Edilson Fernandes de Arruda, 2018. 261 f. Tese de Doutorado em Engenharia de Produção. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: https://pantheon.ufrj.br/handle/11422/12260. Acesso em 20 de novembro de 2020.

EC - European Commission. Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives, 2008. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098. Acesso em 04 de novembro de 2020

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Sustentabilidade e horticultura no Brasil: da retórica à prática. Distrito Federal, 2017. Disponível em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/162821/1/Sustentabilidade-e-horticultura.pdf. Acesso em 02 de maio de 2021.

EMF - Ellen Macarthur Foundation. Rumo à Economia Circular: o Racional de Negócio para Acelerar a Transição. [s.l.], 2015. Disponível em https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Rumo-a%CC%80-economia-circular_Updated_08-12-15.pdf. Acesso em 25 de abril de 2020.

EMF - Ellen Macarthur Foundation. Conceito de Economia Circular. [s.l.], 2017. Disponível em: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/pt/economia-circular/conceito. Acesso em 25 de abril de 2020.

FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Food wastage footprint: impacts on natural resources. Summary report. 2013. Disponível em: http://www.fao.org/3/i3347e/i3347e.pdf. Acesso em 20 de outubro de 2020.

FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Food loss and waste and the right to adequate food: Making the connection. Rome, 2018. Disponível em http://www.fao.org/3/CA1397EN/ca1397en.pdf. Acesso em 18 de dezembro de 2020.

FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations. The State Of The World series of the Food and Agriculture. Rome, 2019. Disponível em http://www.fao.org/3/ca6030en/ca6030en.pdf. Acesso em 15 de janeiro de 2021.

FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Food Loss and Waste Measurement linked to the Food Loss Analysis Methodology. Regional Conference for Latin America and the Caribbean Thirty-sixth Session Managua, Nicaragua, April 2020. Disponível em: http://www.fao.org/3/nc562en/nc562en.pdf. Acesso em 20 de janeiro de 2021.

FANCELLO, G. et al. A new management scheme to support reverse logistics processes in the agrifood distribution sector. Transportation research procedia, v. 25, p. 695-715, 2017.

FASSIO, F e TECCO, N. Circular economy for food: A systemic interpretation of 40 case histories in the food system in their relationships with SDGs. Systems, v. 7, n. 3, p. 43, [s.l.], 2019. Disponível em: https://www.mdpi.com/2079-8954/7/3/43. Acesso em 25 de agosto de 2020

GARCIA, J. C. et al. Prevention of waste in the circular economy: Analysis of strategies and identification of sustainable targets—The food waste example. Publications Office of the European Union: v. 28422, Luxembourg, 2016. Disponível em: https://core.ac.uk/download/pdf/81685343.pdf. Acesso em 20 de maio de 2020.

GEJER, L. e TENNENBAUM, C. Os três princípios do design circular Cradle to Cradle: Ideia Circular. E-book. São Paulo, 2017. Disponível em: https://www.ideiacircular.com/os-3principios-do-design-circular-cradle-to-cradle/. Acesso em 05 de maio de 2020.

GEORGESCU-ROEGEN, N. The entropy law and the economic process. Harvard University Press, Cambridge, 1971.

LI, Y. et al.. Current situation and development of kitchen waste treatment in China. Procedia environmental sciences, v. 31, p. 40-49, 2016.

MCDONOUGH, W. e BRAUNGART, M. Cradle to cradle: Remaking the way we make things. North point press, 2010.

ONU – Organização das Nações Unidas. Agenda 2030. Os 17 objetivos para transformar o mundo. [s.l.], 2015. Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. Acesso em 20 de maio de 2020.

PEARCE, D. W.; TURNER, R. K. Economics of natural resources and the environment. JHU press, 1990.

PRIEFER, C.; JÖRISSEN, J. e BRÄUTIGAM, K. R. Food waste prevention in Europe–A cause-driven approach to identify the most relevant leverage points for action. Resources, Conservation and Recycling, v. 109, p. 155-165, 2016.

SALIM, O. O.; GUARNIERI, P.; DEMO, G. Desperdício nas Cadeias Agroalimentares no Contexto da Economia Circular. Gestão & Regionalidade, v. 38, n. 113, 2022.

SILVA, C. L. e BIERNASKI, I. Avaliação das políticas públicas de resíduos sólidos urbanos em três metrópoles brasileiras. Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos, v. 11, n. 1, p. 38-61, 2017.

STAHEL, W. R. The product life factor. An Inquiry into the Nature of Sustainable Societies: The Role of the Private Sector (Series: 1982 Mitchell Prize Papers), NARC, 1982.

STAHEL, W. R. The circular economy. Nature, v. 531, n. 7595, p. 435-438, 2016. Acesso em 05 de dezembro de 2020.

SPRINGMANN, Marco et al. Options for keeping the food system within environmental limits. Nature, v. 562, n. 7728, p. 519-525, 2018.

US EPA - United Stades Environmental Protection Agency. The Food Recovery Hierarchy, 2018. Disponível em: https://www. epa.gov/sustainable-management-food/ food-recovery-hierarchy. Acesso em 05 de novembro de 2020.

WEETMAN, C. Economia circular: conceitos e estratégias para fazer negócios de forma mais inteligente, sustentável e lucrativa. Autêntica Business, 2019.

WRI BR. World Resources Institute. Padrão para Contabilizar e Relatar a Perda e o Desperdício de Alimentos. 2016. Disponível em https://wribrasil.org.br/sites/default/files/Padrao-PDA_resumo-executivo.pdf. Acesso em 25 de outubro de 2020.

ZHANG, B. Y. et al. Assessment of carbon footprint of nano-packaging considering potential food waste reduction due to shelf life extension. Resources, Conservation and Recycling, v. 149, p. 322-331, 2019.

------------

[1] Waste & Resources Action Programme: é uma ONG que trabalha com negócios, indivíduos e comunidades para alcançar uma EC ajudando-os a reduzir resíduos, desenvolver produtos sustentáveis e com o uso eficiente de recursos.

[2] Meta 12.3: Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, em nível de varejo e do consumidor, reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita (ONU, 2015).

[3] O WRI Brasil faz parte do World Resources Institute (WRI), instituição global de pesquisa com atuação em mais de 60 países.